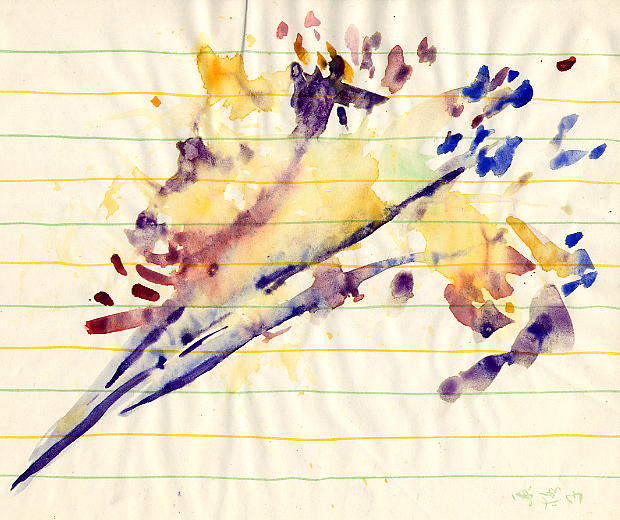

Aquarelle de la fin du XXème Siècle - Alexandre Bonnier

Date du document : 1985

Date du document : 1985

Date du document : 4 janvier 1965

Ce texte, comme tous ceux des Livres Poétiques font partie des Livraisons réalisées par Tristram & Dao dans les années 1990.

I. Revay

A. Prés

[…………………………………]

*

Ils sont sortis des trous d’orage,

Sanglants de crimes furieux

Sur les verts prés hantés de rage

Et grouillants de vers jusqu’aux cieux.

Les chemins sont pleins de grouillis,

De grouillements de plantations ;

Des espèces dans le brouillis

Naissent par les exaltations.

Date du document : 1989

Date du document : 1984

Date du document : 1982

Date du document : 1984

Date du document : 1984

Date du document : 1984

Date du document : Décembre 1964

15. Hypostase

Dans le cercueil d’Hypostasie

Des chérubins brillent de hargnes ;

Lambeau, je bruis de l’Allemagne

Et dépasse des hérésies.

D’où portes-tu cette oriflamme

Issue d’un mort qui croirait digne

(On guette au coude, on sort les lames !)

D’laisser l’Empire au fils d’un cygne ?

Nous livrons ici la deuxième page d’un long poème de l’Auteur, “Hypostase”, auquel fait pendant “Lueur” de Nicolaï.

I. Revay

Date du document : Avant 1984

Alexandre Bonnier, homme des grandes fêtes des Beaux-Arts de Lille, contemplateur de la chute de la manne céleste à Mâcons en mangeant des cuisses de grenouille, créateur avec Giacomoni du Centre de l’Environnement et surtout des Trois Départements des Écoles d’Art après 1968 bien avant que n’arrivent au galop les rabatteurs du milieu, culturistes généraux ou autres champions de la gonflette, puis que ne s’y engouffre le pire bataillon des distributeurs d’u.v. en rondelles, couilles d'anges, huberts-chiâssepot-incestueux, drac-queens et connards barbants ; Alexandre l’homme de la Mort en Rose Majeur.

O. N.